आज फिर से बहुत दिनों के बाद आपके सम्मुख हूं। अब तो यहां आने में भी, हिचक, झिझक ही नहीं शर्म भी महसूस हो रही है। इतने दिनों तक गायब जो रहा। आज भी खुद थोड़े आ रहा था। रश्मि प्रभा जीने लगभग खींच कर ला दिया है मुझे। … और आज जब उनसे वर्तालाप हो रही थी, तो लगा कि अपने घर-परिवार से दूर इतने दिनों तक क्यूं और कैसे रहा? आज बहुत अच्छा लग रहा है।

हुआ यूं कि ---

फ़ेसबुक ऑन करके बैठा था। तभी चैट में रश्मि प्रभा जी ने एक लिंक पकड़ा दिया। इन दिनों अमूमन दिए गए लिंक्स को इग्नोर ही करता रहा था। पर न जाने क्या सूझी कि मैंने क्लिक कर दिया और अहुंच गये, भूले-बिसरे दिनों के उस रोचक संसार में जहां से जाने की कभी सोची भी न थी, लेकिन पिछले एक साल से अनियमित होकर लगभग उस दुनिया को भूल ही चुका था। यह लिंक मेरे ही एक आलेख का था, जो पिछले साल अपने ब्लॉग के तीन साल पूरे करने पर लिखा था। (लिंक यहां है)। इसमें एक कविता थी और उस कविता में मैंने विषय से हट कर उस ब्लॉग के चौथ की बात कर दी थी। उन दिनों परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थीं, कि हमें लगने लगा था कि अब और ब्लॉगिंग शायद न हो पाए। और जो मन में आया उसे कविता की पृष्ठभूमि में लिख गया।

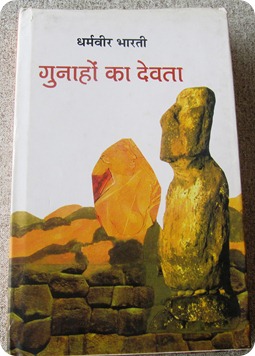

कुछ दिनों तक तो इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने का साहस दिखाया पर एक पुस्तक (सूफ़ीमत पर) को पूरी करने के चक्कर में ब्लॉग जगत से दूर ही हो गया। (पुस्तक प्रकाशनाधीन है।)

आह! थैन्क्स रश्मि जी। आपने आभी चंद मिनटों पहले कहा कि कुछ लिख कर शुरू कर दीजिए और नहीं कुछ तो उस दिन को याद करके ही …

आज तो आपका आभार। फ़ुरसत में मेरे लिए मेरा बेस्ट होता था। आज जब फिर से पढ़ता हूं, तो खो जाता हूं, नॉस्टॉल्जिक-सा हो जाता हूं। तो मैंने सोचा है कि कुछ BEST OF फ़ुरसत में लेकर आऊंगा और साथ ही नई रचनाएं भी इस ब्लॉग पर लाऊंगा (यदि रच पाया तो)। दुर्भाग्य से विचार ब्लॉग भी खो ही गया है, सो गांधी सीरिज भी यहीं बढ़ाऊंगा।

तो आज के लिए इतना है। लीजिए आज मेरी पसंद का ..

BEST OF फ़ुरसत में …

प्रेम-प्रदर्शन

![IMG_0168 IMG_0168]()

मनोज कुमार

एक वो ज़माना था जब वसंत के आगमन पर कवि कहते थे,

अपनेहि पेम तरुअर बाढ़ल

कारण किछु नहि भेला ।

साखा पल्लव कुसुमे बेआपल

सौरभ दह दिस गेला ॥ (विद्यापति)

आज तो न जाने कौन-कौन-सा दिन मनाते हैं और प्रेम के प्रदर्शन के लिए सड़क-बाज़ार में उतर आते हैं। इस दिखावे को प्रेम-प्रदर्शन कहते हैं। हमें तो रहीम का दोहा याद आता है,

रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन।

ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन॥

खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मद-पान।

रहिमन दाबे ना दबत जान सकल जहान॥

हम तो विद्यार्थी जीवन के बाद सीधे दाम्पत्य जीवन में बंध गए इसलिए प्रेमचंद के इस वाक्य को पूर्ण समर्थन देते हैं, “जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है, वह तो रूप की आसक्ति मात्र है --- जिसका कोई टिकाव नहीं।”

उस दिन सुबह-सुबह नींद खुली, बिस्तर से उठने ही जा रहा था कि श्रीमती जी का मनुहार वाला स्वर सुनाई दिया, “कुछ देर और लेटे रहो ना।”

जब नींद खुल ही गई थी और मैं बिस्तर से उठने का मन बना ही चुका था, तो मैंने अपने इरादे को तर्क देते हुए कहा, “नहीं-नहीं, सुबह-सुबह उठना ही चाहिए।”

“क्यों? ऐसा कौन-सा तीर मार लोगे तुम?”

मैंने अपने तर्क को वजन दिया, “इससे शरीर दुरुस्त और दिमाग़ चुस्त रहता है।”

अब उनका स्वर अपनी मधुरता खो रहा था, “अगर सुबह-सुबह उठने से दिमाग़ चुस्त-दुरुस्त रहता है, तो सबसे ज़्यादा दिमाग का मालिक दूधवाले और पेपर वाले को होना चाहिए।”

“तुम्हारी इन दलीलों का मेरे पास जवाब नहीं है।” कहता हुआ मैं गुसलखाने में घुस गया। बाहर आया तो देखा श्रीमती जी चाय लेकर हाज़िर हैं। मैंने कप लिया और चुस्की लगाते ही बोला, “अरे इसमें मिठास कम है ..!”

श्रीमती जी मचलीं, “तो अपनी उंगली डुबा देती हूं .. हो जाएगी मीठी।”

मैंने कहा, “ये आज तुम्हें हो क्या गया है?”

“तुम तो कुछ समझते ही नहीं … कितने नीरस हो गए हो?” उनके मंतव्य को न समझते हुए मैं अखबार में डूब गया।

मैं आज जिधर जाता श्रीमती जी उधर हाज़िर .. मेरे नहाने का पानी गर्म, स्नान के बाद सारे कपड़े यथा स्थान, यहां तक कि जूते भी लेकर हाजिर। मेरे ऑफिस जाने के वक़्त तो मेरा सब काम यंत्रवत होता है। सो फटाफट तैयार होता गया और श्रीमती जी अपना प्रेम हर चीज़ में उड़ेलती गईं।

मुझे कुछ अटपटा-सा लग रहा था। अत्यधिक प्रेम अनिष्ट की आशंका व्यक्त करता है।

जब दफ़्तर जाने लगा, तो श्रीमती जी ने शिकायत की, “अभी तक आपने विश नहीं किया।”

मैंने पूछा, “किस बात की?”

बोलीं, “अरे वाह! आपको यह भी याद नहीं कि आज वेलेंटाइन डे है!”

ओह! मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि आज यह दिन है। मैं टाल कर निकल जाने के इरादे से आगे बढ़ा, तो वो सामने आ गईं। मानों रास्ता ही छेक लिया हो। मैंने कहा, “यह क्या बचपना है?”

उन्होंने तो मानों ठान ही लिया था, “आज का दिन ही है, छेड़-छाड़ का ...”

मैंने कहा, “अरे तुमने सुना नहीं टामस हार्डी का यह कथन – Love is lame at fifty years!यह तो बच्चों के लिए है, हम तो अब बड़े-बूढ़े हुए। इस डे को सेलिब्रेट करने से अधिक कई ज़रूरी काम हैं, कई ज़रूरी समस्याओं को सुलझाना है। ये सब करने की हमारी उमर अब गई।”

“यह तो एक हक़ीक़त है। ज़िन्दगी की उलझनें शरारतों को कम कर देती हैं। ... और लोग समझते हैं ... कि हम बड़े-बूढ़े हो गए हैं।”

“बहुत कुछ सीख गई हो तुम तो..।”

वो अपनी ही धुन में कहती चली गईं,

“न हम कुछ हंस के सीखे हैं,

न हम कुछ रो के सीखे है।

जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं,

तुम्हारे हो के सीखे हैं।”

![images (1) images (1)]() मैंने अपनी झेंप मिटाने के लिए विषय बदला, “पर तुम्हारी शरारतें तो अभी-भी उतनी ही (अधिक) हैं जितनी पहले हुआ करती थीं ...”

मैंने अपनी झेंप मिटाने के लिए विषय बदला, “पर तुम्हारी शरारतें तो अभी-भी उतनी ही (अधिक) हैं जितनी पहले हुआ करती थीं ...”

उनका जवाब तैयार था, “हमने अपने को उलझनों से दूर रखा है।”

उनकी वाचालता देख मैं श्रीमती जी के चेहरे की तरफ़ बस देखता रह गया। मेरी आंखों में छा रही नमी को वो पकड़ न लें, ... मैंने चेहरे को और भी सीरियस कर लिया। चेहरे को घुमाया और कहा, “तुम ये अपना बचपना, अपनी शरारतें बचाए रखना, ... बेशक़ीमती हैं!”

अपनी तमाम सकुचाहट को दूर करते हुए बोला, “लव यू!”

और झट से लपका लिफ़्ट की तरफ़।

शाम को जब दफ़्तर से वापस आया, तो वे अपनी खोज-बीन करती निगाहों से मेरा निरीक्षण सर से पांव तक करते हुए बोली, “लो, तुम तो खाली हाथ चले आए …”

“क्यों, कुछ लाना था क्या?”

बोलीं, “हम तो समझे कोई गिफ़्ट लेकर आओगे।”

मन ने ‘उफ़्फ़’ ... किया, मुंह से निकला, “गिफ़्ट की क्या ज़रूरत है? हम हैं, हमारा प्रेम है। जब जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना ही है (एक साथ) तो प्रेम से क्यों न करें?”

लेकिन वो तो अटल थीं, गिफ़्ट पर। “अरे आज के दिन तो बिना गिफ़्ट के नहीं आना चाहिए था तुम्हें, इससे प्यार बढ़ता है।”

मैंने कहा, “गिफ़्ट में कौन-सा प्रेम रखा है? ...” अपनी जेब का ख्याल मन में था और ज़ुबान पर, “जो प्रेम किसी को क्षति पहुंचाए वह प्रेम है ही नहीं।”मैंने अपनी बात को और मज़बूती प्रदान करने के लिए जोड़ा, “टामस ए केम्पिस ने कहा है – A wise lover values not so much the gift of the lover as the love of the giver.और मैं समझता हूं कि तुम बुद्धिमान तो हो ही।”

उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि आज ... यानी प्रेम दिवस पर उनके प्रेम कभी भी बरस पड़ेंगे। मेरा बार बार का एक ही राग अलापना शायद उनको पसंद नहीं आया। सच ही है, जीवन कोई म्यूज़िक प्लेयर थोड़े है कि आप अपना पसंदीदा गीत का कैसेट बजा लें और सुनें। दूसरों को सुनाएं। यह तो रेडियो की तरह है --- आपको प्रत्येक फ्रीक्वेंसी के अनुरूप स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है। तभी आप इसके मधुर बोलों को एन्ज्वाय कर पाएंगे।

मैंने सोचा मना लेने में हर्ज़ क्या है? अपने साहस को संचित करता हुआ रुष्टा की तरफ़ बढ़ा।

“हे प्रिये!”

“क्या है ..(नाथ) ..?”

“(हे रुष्टा!) क्रोध छोड़ दे।”

“गुस्सा कर के मैं कर ही क्या लूंगी?”

“मुझे अपसेट (खिन्न) तो किया ही ना ...”

“हां-हां सारा दोष तो मुझमें ही है।”

“चेहरे से से लग तो रहा है कि अब बस बरसने ही वाली हो।”

“तुम पर बरसने वाली मैं होती ही कौन हूं?”

“मेरी प्रिया हो, मेरी .. (वेलेंटाइन) ...”

“वही तो नहीं हूं, इसी लिए ,,, (अपनी क़िस्मत को कोस रही हूं) ...”

"खबरदार! ऐसा कभी न कहना!!"

"क्यों कहूंगी भला! मुझे मेरा गिफ्ट मिल जो गया. सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांगकर!"

"........................"

***

तरु के नीचे श्रमकर सोये, पत्थर की शय्या पर।

तरु के नीचे श्रमकर सोये, पत्थर की शय्या पर। जब से अर्ज़ा महल, तभी से तुमने नींद गंवाई।

जब से अर्ज़ा महल, तभी से तुमने नींद गंवाई। किसी काम का नहीं, अनर्जित जीवन में जो आया।

किसी काम का नहीं, अनर्जित जीवन में जो आया।

मनोज कुमार

मनोज कुमार कल्पना करें - कितना अच्छा लगेगा जब एक लड़का डिग्री लेकर दौड़ता हुआ अपने माता-पिता के पास आएगा और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहेगा – हे माते! हे तात!! मेरी मेहनत रंग लाई और आपलोगों के अशीष और शुभकमनाओं का फल है कि आज मैं `LOVE’में पोस्ट-ग्रैजुएट हो गया हूं।फिर जिसे वो मन ही मन चाहता था उसके पास दौड़ा हुआ जाएगा और कहेगा – हे प्रिये! इस लव में पोस्ट ग्रैजुएट इंसान का प्रेम स्वीकार करो!प्रेमिका बड़े नखरे और अदा से कहेगी, ‘अहो! तुम्हें विलम्ब हो गया! अब मुझे ‘लव’ पर रिसर्च कर चुके इंसान को अपना जीवन-साथी वरन करना है।’ इस तरह प्रेम पर पी-एच.डी. किए प्रेमी का प्रेम बाज़ार में महत्त्व काफ़ी बढ़ जाएगा। ... और प्रोफ़ेसर और प्रिंसिपल की तो चांदी ही होगी। फिर तो वह पुराना और घिसा-पिटा डायलॉग नए रूप में अपनी चमक-दमक बिखराते हुए दिखेगा –“ बच्चे! मैं उस College का प्रोफ़ेसर हूं जिसके तुम स्टुडेंट हो।” और शान से कहेंगे –

कल्पना करें - कितना अच्छा लगेगा जब एक लड़का डिग्री लेकर दौड़ता हुआ अपने माता-पिता के पास आएगा और उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहेगा – हे माते! हे तात!! मेरी मेहनत रंग लाई और आपलोगों के अशीष और शुभकमनाओं का फल है कि आज मैं `LOVE’में पोस्ट-ग्रैजुएट हो गया हूं।फिर जिसे वो मन ही मन चाहता था उसके पास दौड़ा हुआ जाएगा और कहेगा – हे प्रिये! इस लव में पोस्ट ग्रैजुएट इंसान का प्रेम स्वीकार करो!प्रेमिका बड़े नखरे और अदा से कहेगी, ‘अहो! तुम्हें विलम्ब हो गया! अब मुझे ‘लव’ पर रिसर्च कर चुके इंसान को अपना जीवन-साथी वरन करना है।’ इस तरह प्रेम पर पी-एच.डी. किए प्रेमी का प्रेम बाज़ार में महत्त्व काफ़ी बढ़ जाएगा। ... और प्रोफ़ेसर और प्रिंसिपल की तो चांदी ही होगी। फिर तो वह पुराना और घिसा-पिटा डायलॉग नए रूप में अपनी चमक-दमक बिखराते हुए दिखेगा –“ बच्चे! मैं उस College का प्रोफ़ेसर हूं जिसके तुम स्टुडेंट हो।” और शान से कहेंगे – कई विषयों को लेकर यूं ही प्रतिस्पर्द्धा रहती है कि वह प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में है या सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। इस विषय के जुड़ जाने से यह प्रतियोगिता और भी गहरा जाएगी। छात्रों को भी उत्सुकता है कि उन्हें कला संकाय में जाना होगा या विज्ञान संकाय में। एक गुप्त सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला है कि छात्र भी यह चाहते हैं कि इसे विज्ञान संकाय में जगह मिले। कला तो भावना, संभावना और कल्पना पर आधारित होती है। विज्ञान तो प्रैक्टिकल के आधार पर सत्य का साक्षात्कार कराता है। इसलिये ‘लव’ में दाखिला लेने के बाद जब प्रैक्टिकल भी करने को मिल जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है।

कई विषयों को लेकर यूं ही प्रतिस्पर्द्धा रहती है कि वह प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में है या सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। इस विषय के जुड़ जाने से यह प्रतियोगिता और भी गहरा जाएगी। छात्रों को भी उत्सुकता है कि उन्हें कला संकाय में जाना होगा या विज्ञान संकाय में। एक गुप्त सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला है कि छात्र भी यह चाहते हैं कि इसे विज्ञान संकाय में जगह मिले। कला तो भावना, संभावना और कल्पना पर आधारित होती है। विज्ञान तो प्रैक्टिकल के आधार पर सत्य का साक्षात्कार कराता है। इसलिये ‘लव’ में दाखिला लेने के बाद जब प्रैक्टिकल भी करने को मिल जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है।

-सलिल वर्मा

-सलिल वर्मा  और यही नहीं, इस नदिया के घाट अनेक, जहाँ से पियें, वही मिठास और वही तृप्ति.

और यही नहीं, इस नदिया के घाट अनेक, जहाँ से पियें, वही मिठास और वही तृप्ति.  इसी कड़ी में एक और नाम है

इसी कड़ी में एक और नाम है